死にたいと自殺を考える15歳~19歳は「約2人に1人」と増加傾向

欧米でスタンダードとなっている、心理的援助(介入)の代表的アプローチを紹介しましょう。

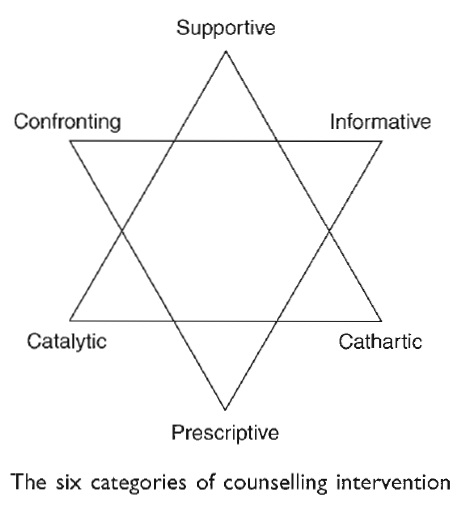

ヘロン(John Heron, 1928- )の援助アプローチ(介入)は、大きく分けて2つ、合計6つになります。医療分野の実践的研究から生まれたもので、現在は、ビジネス分野(リーダーシップ論)でも幅広く活用されています。

【ヘロンの援助アプローチ】

1 指示的介入:クライエントの行動を指示する。通常は、治療者-クライエント関係の外側での行動を指示すること。

2 情報提供的介入:クライエントに知識、情報、意味を伝える。

3 直面的介入:クライエントが比較的気づいていない、制限された態度や行動について、クライエントの意識を向上させる。

4 浄化作用的介入:クライエントのもっている苦痛のある感情、主に悲哀、恐怖、怒りを吐き出させ、解放する。

5 触媒的介入:クライエントの生活、学習、問題解決を自己で発見し、自分で指示できるように引き出す。

6 支持的介入:クライエントがもつ、人間性、才能、態度、行動の価値や重要性を支持する。

権威的介入と呼ばれるのは、上記3つの介入がより階層的になっているからです。治療家は、クライエントに代わって、あるいは彼らのために、責任を負っているわけです。だから、彼(女)の行動を導き、指示をして、彼らの意識を向上していくわけです。

促進的介入といわれているのは、それらがむしろ、より階層構造になっていないからです。つまり、治療家は、クライエントがより自律的になってほしいし、よりクライエントに責任をもってほしいからです。

権威的介入は、促進的介入よりも、有効で価値あるものである場合もあるし、ない場合もあります。それは、実践家の役割やクライエントの特別なニーズや介入の内容や焦点が何かによって変わってくるからです。

しかし、いくらかの幅広い文化的所見があります。伝統的な教育やトレーニングが、むしろ権威的介入によって過度に行われてきたときは、しばしば促進的介入が完全に省かれてきました。これは、多くの伝統的なセラピー(療法)でも同様です。でもこのことは、権威的介入それ自体が悪いということではなく、悪くみえるようだということです。促進的介入を排除しようとするときに、権威的介入は衰退するからです。

逆に、教育やセラピー分野では、革新的で現代的なアプローチが、権威的介入を除外した形で、促進的介入にあまりにも依存してきたこともあります。

権威的介入と促進的介入のバランスが、適切な力の行使のすべてだと言えるでしょう。つまり、クライエントへの実践家の力、実践家とクライエントとともに分担される力、そしてクライエント自身のなかにある自律的力の3つが、互いに必要とされ、健康を保つことに資することになるでしょう。

Helping The Client A Creative Practical Guide Fifth Ed