投稿者「kimura2020@gmail.com」のアーカイブ

国際EAPプロフェッショナル(CEAP®)の資格を取得しました。

国際EAPプロフェッショナル(CEAP®)の資格は、国際EAP協会(本部米国ヴァージニア州)が認定する、世界で最も歴史と伝統のあるEAP(従業員支援プログラム)の専門家資格です。

1987年にアメリカで認定がスタートして以来、世界中でEAP(従業員支援プログラム)に携わる専門家の能力を証明するための基準として位置付けられており、他に類を見ない国際資格として高い信頼を得ています。

国際EAPプロフェッショナル(CEAP®)の資格とEAP(従業員支援プログラム)の詳細については、こちらの記事を参照ください。

なお、日本語でのCEAP資格試験、専門家養成、継続教育、スーパービジョン等については、 (一社)国際EAP協会日本支部が運営しています。

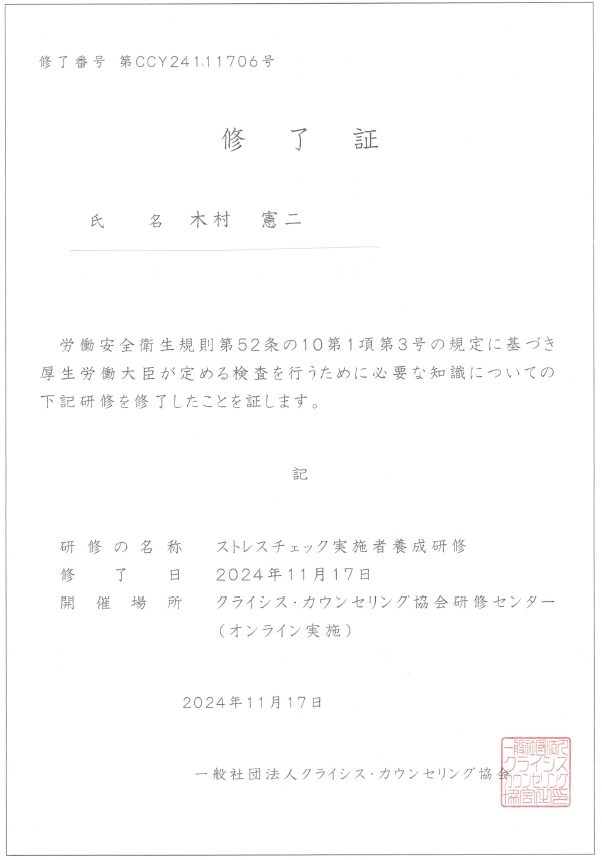

◆2024-11-17ストレスチェック実施者養成コースを修了しました。

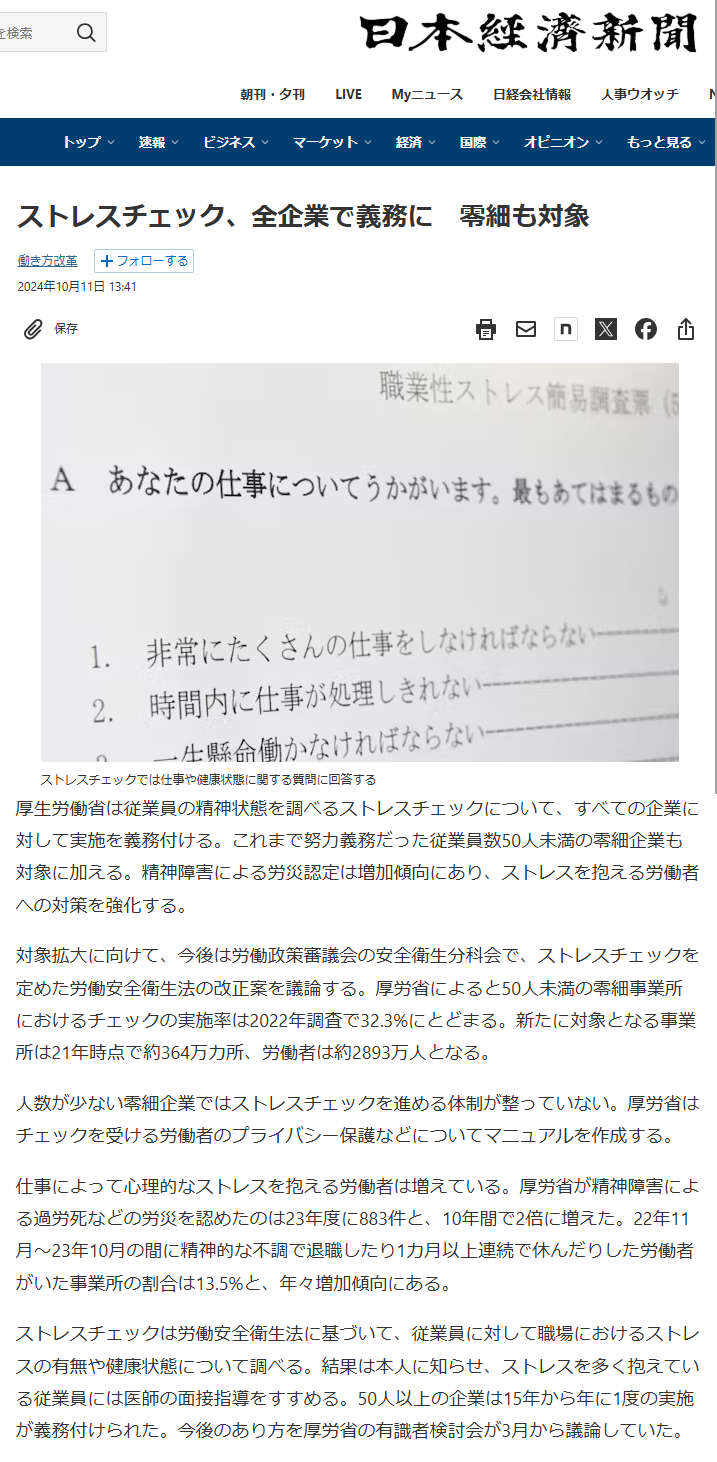

ストレスチェック制度は、職場でのストレスが原因で、うつ病や過労死などの深刻な問題が増えていたため、労働者のストレス状況を定期的に検査し、結果を通知することで、個人のメンタルヘルス不調を予防し、職場環境の改善を図ることを目的に、2015年12月にスタートしました。

ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づき、医師・保健師が実施者となり、現在従業員50人以上の事業所に年1回の実施が義務付けられています。仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化するものです。

2022年のストレスチェック実施率は、従業員50人以上の企業が85%に対し、50人未満の企業は32%にとどまっています。2021年時点で、従業員50人未満の事業所は全国に約364万か所あり、労働者は約2893万人います。義務化による業務負担の増加が懸念されるため、導入は数年後を予定しており、支援体制も整備されます。

ストレスチェック実施者養成研修は、精神保健福祉士・公認心理師・看護師・歯科医師が「ストレスチェック実施者」となるための法定研修(労働安全規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修)です。

[ソース:日本経済新聞オンライン2024年10月11日より]

[ソース:日本経済新聞オンライン2024年10月11日より]

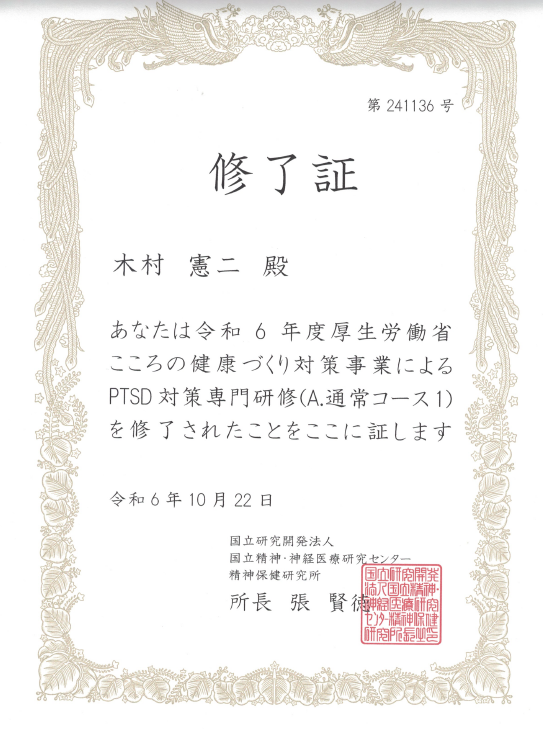

◇2024-10-22PTSD(⼼的外傷後ストレス障害)対策専⾨研修を修了しました。

PTSD(⼼的外傷後ストレス障害)対策専⾨研修は、災害被災者、犯罪・事故被害者、災害遺族、被虐待児童等、トラウマに対するこころのケアが必要な人々のための⼈材育成です。医師、看護師、保健師、精神保健福祉⼠など精神保健医療従事者に対し、トラウマに対するこころのケアにおいて必要な知識を系統的に習得することを目的にしています。

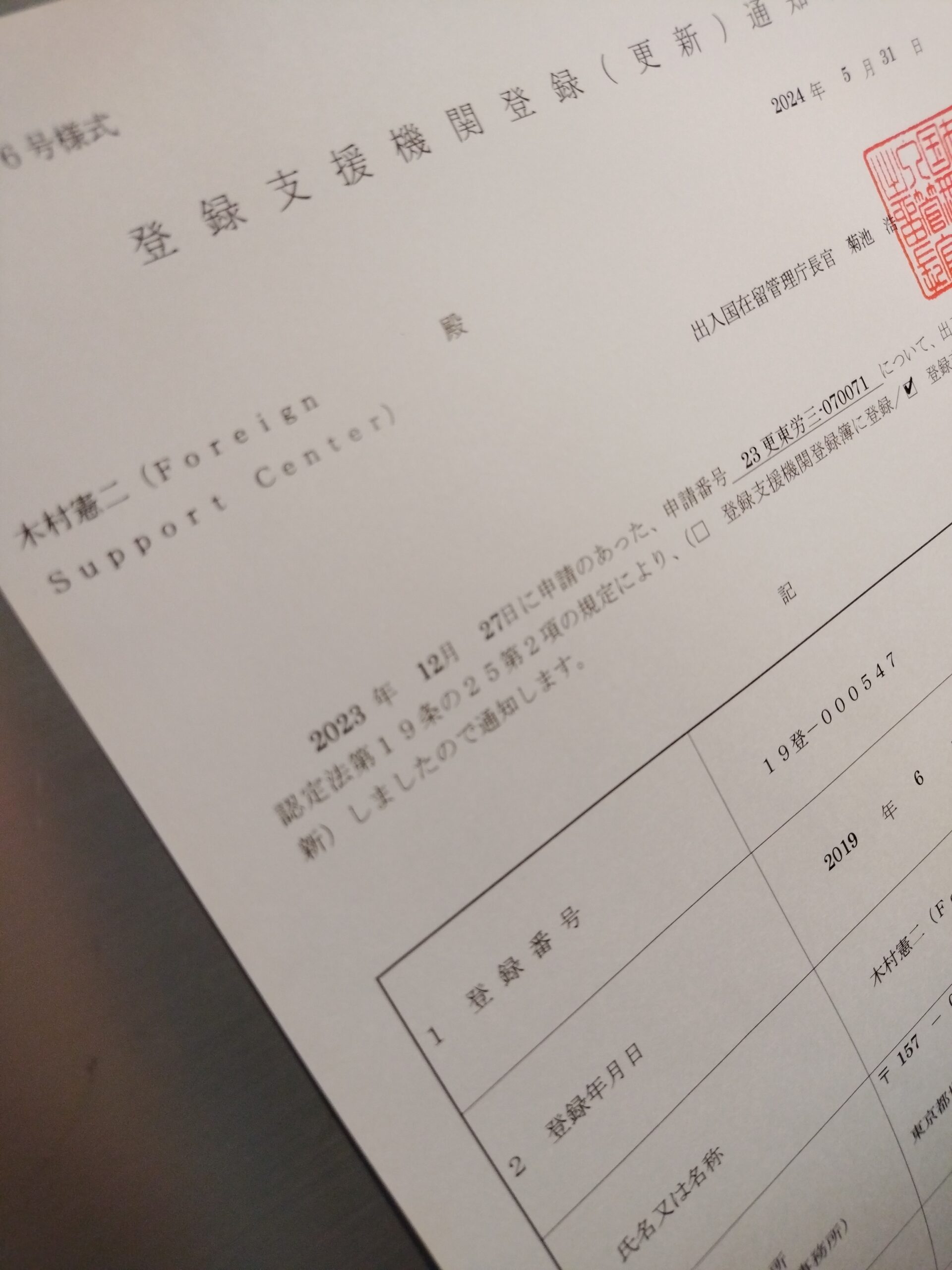

◆2024-5-31登録支援機関の更新しました。特定技能外国人の生活支援、ビザの申請取次などです。

Japan to Double Cap on Specified Skilled Foreign Workers (SFW) from April 2024

Japan to Double Cap on Skilled Foreign Workers from April (Source: Nikkei Asia)

「心のサポーター」指導者の資格を取得しました。

.png)

厚生労働省が推進している、「心のサポーター」プログラムがあります。

このプログラムは、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け、家族、友人や同僚等など身近な人に対して、精神障害者についての正しい知識と理解に基づき、傾聴を中心とした支援を行うもので、オーストラリアのメンタルヘルスファーストエイド(こころの応急処置)の考えを参考につくられたものです。

サポーターの養成は、小学生からお年寄りまでを対象とし、こころの不調の早期発見やサポートに役立つ知識や方法を習得し、こころの病気を持つ人に対する差別や偏見(スティグマ)を持つことなく、共生できる風土づくりを目標に、2033年度末までに100万人の心のサポーター養成を目指しています。

心のサポーターを養成する指導者の資格を2023年10月に取得しました。

2023 University of Melbourne Alumni Reception in Tokyo

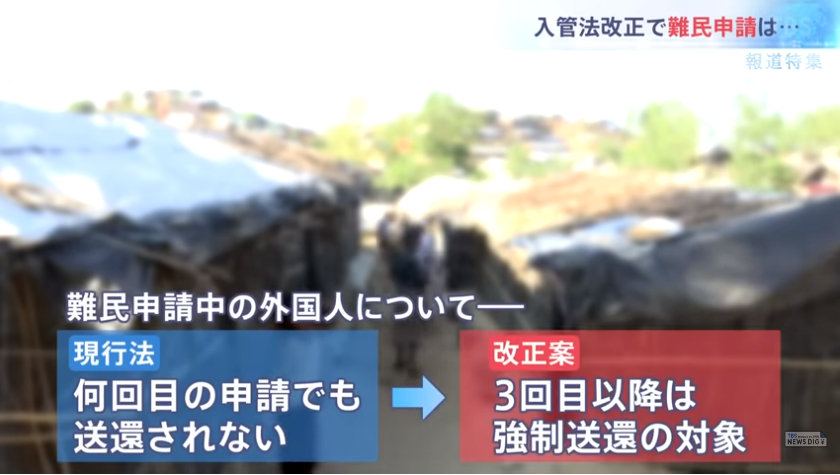

★改正入管法の概略(2023年6月)

入管法改正案の概要(2023年6月)

※以下の文章は、出入国在留管理庁のホームページより。

(1)保護すべき者を確実に保護

➀ 補完的保護対象者の認定制度を設けます。

-

- 紛争避難民など、難民条約上の難民ではないものの、難民に準じて保護すべき外国人を「補完的保護対象者」として認定し、保護する手続を設けます。

- 補完的保護対象者と認定された者は、難民と同様に安定した在留資格(定住者)で在留できるようにします。

➁ 在留特別許可の手続を一層適切なものにします。

-

- 在留特別許可の申請手続を創設します。

- 在留特別許可の判断に当たって考慮する事情を法律上明確化します。

- 在留特別許可がされなかった場合は、その理由を通知します。

➂ 難民認定制度の運用を一層適切なものにします。

法改正事項ではありませんが、次のような取組を通じて、難民認定制度の運用を一層適切なものにします。

-

- 難民の定義をより分かりやすくする取組

難民条約上の難民の定義には、「迫害」等、そのままでは必ずしも具体的意義が明らかではない文言も含まれています。そこで、これまでの日本における実務上の先例や裁判例を踏まえ、UNHCR(国際連合難民高等弁務官事務所)発行の文書や諸外国の公表する文書なども参考にしながら、こうした文言の意義について、より具体的に説明するとともに、判断に当たって考慮すべきポイントを整理する取組みを進めていきます。 - 難民の出身国情報を一層充実する取組

難民に当たるかどうかを判断する上で必要となる申請者の出身国情報(本国情勢等)を充実させるため、UNHCR等の関係機関と連携して、一層積極的に収集していきます。 - 職員の調査能力向上のための取組

難民に当たるかどうかの調査を行う当庁職員(難民調査官)に対して、出身国情報の活用方法や調査の方法等に関する研修を行うことなどにより、一層調査能力を高めていきます。

- 難民の定義をより分かりやすくする取組

(2)送還忌避問題の解決

➀ 難民認定手続中の送還停止効に例外を設けます。

-

- 難民認定手続中は一律に送還が停止される現行入管法の規定(送還停止効)を改め、次の者については、難民認定手続中であっても退去させることを可能にします。

■3回目以降の難民認定申請者

■3年以上の実刑に処された者

■テロリスト等 - ただし、3回目以降の難民認定申請者でも、難民や補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出すれば、いわば例外の例外として、送還は停止することとします。

- 難民認定手続中は一律に送還が停止される現行入管法の規定(送還停止効)を改め、次の者については、難民認定手続中であっても退去させることを可能にします。

➁ 強制的に退去させる手段がない外国人に退去を命令する制度を設けます。

-

- 退去を拒む外国人のうち、次の者については、強制的に退去させる手段がなく、現行法下では退去させることができないので、これらの者に限って、一定の要件の下で、定めた期限内に日本から退去することを命令する制度を設けます。

■退去を拒む自国民を受け取らない国を送還先とする者

■ 過去に実際に航空機内で送還妨害行為に及んだ者 - 罰則を設け、命令に従わなかった場合には、刑事罰を科されうるとすることで、退去を拒む上記の者に、自ら帰国するように促します。

- そもそも命令の対象を必要最小限に限定しており、送還忌避者一般を処罰するものではありません。

- 退去を拒む外国人のうち、次の者については、強制的に退去させる手段がなく、現行法下では退去させることができないので、これらの者に限って、一定の要件の下で、定めた期限内に日本から退去することを命令する制度を設けます。

➂ 退去すべき外国人に自発的な帰国を促すための措置を講じます。

-

- 退去すべき外国人のうち一定の要件に当てはまる者については、日本からの退去後、再び日本に入国できるようになるまでの期間(上陸拒否期間)を短縮します。

- これにより、より多くの退去すべき外国人に、自発的に帰国するよう促します。

(3)収容を巡る諸問題の解決

➀ 収容に代わる「監理措置」制度を設けます。

-

- 親族や知人など、本人の監督等を承諾している者を「監理人」として選び、その監理の下で、逃亡等を防止しつつ、収容しないで退去強制手続を進める「監理措置」制度を設けます。

- 「原則収容」である現行入管法の規定を改め、個別事案ごとに、逃亡等のおそれの程度に加え、本人が受ける不利益の程度も考慮した上で、収容の要否を見極めて収容か監理措置かを判断することとします。

- 監理措置に付された本人や監理人には、必要な事項の届出や報告を求めますが、監理人の負担が重くなりすぎないように、監理人の義務については限定的にします。

- 収容の長期化を防止するため、収容されている者については、3か月ごとに必要的に収容の要否を見直し、収容の必要がない者は監理措置に移行する仕組みを導入します。

- 現行の入管制度は、「全件収容主義」などと言われることがありますが、改正法では、上記のように、個別事案ごとに収容か監理措置かを選択することとなり、これにより、「全件収容主義」は抜本的に改められることとなります。

➁ 仮放免制度の在り方を見直します。

-

- 監理措置制度の創設に伴い、仮放免制度については、本来の制度趣旨どおり、健康上又は人道上の理由等により収容を一時的に解除する措置とし、監理措置との使い分けを明確にします。

- 特に健康上の理由による仮放免請求については、医師の意見を聴くなどして、健康状態に配慮すべきことを法律上明記します。

➂ 収容施設における適正な処遇の実施を確保するための措置を講じます。

-

- 常勤医師を確保するため、その支障となっている国家公務員法の規定について特例を設け、兼業要件などを緩和します。

- その他、収容されている者に対し、3か月ごとに健康診断を実施することや、職員に人権研修を実施することなど、収容施設内における適正な処遇の実施の確保のために必要な規定を整備します。

死にたいと自殺を考える15歳~19歳は「約2人に1人」と増加傾向